陈一舟将人人网推向倒闭后,转投成为美国首家加密银行的投资人

美国金融科技公司SoFi采用了一种先获得全国性银行牌照、再重启加密交易的“以退为进”策略,成功创建了一种独特的“加密银行”业态,并获得了市场的高估值认可。

美国金融科技公司SoFi通过先获得全国性银行牌照、后重启加密交易的“以退为进”战略,成功打造了“加密银行”这一独特业态,获得市场高估值认可。

(中文翻译)

美国金融科技公司SoFi通过先取得全国性银行牌照,再逐步重启加密交易的策略,成功打造了一种独特的“加密银行”业态,赢得了市场的高度认可与估值。

市场分析

市场分析

本文经授权转载自动察Beating,作者:律动编辑部,版权归原作者所有。

2023年11月,美国金融科技巨头SoFi宣布向所有零售客户全面开放加密货币交易。这距离它获得美国全国性银行牌照尚不足三年时间,如今,它已成为美国首家真正意义上的“加密银行”,并计划在2026年推出美元稳定币。

消息公布当天,SoFi的股价直冲历史新高,市值达到389亿美元,年初至今涨幅已达116%。

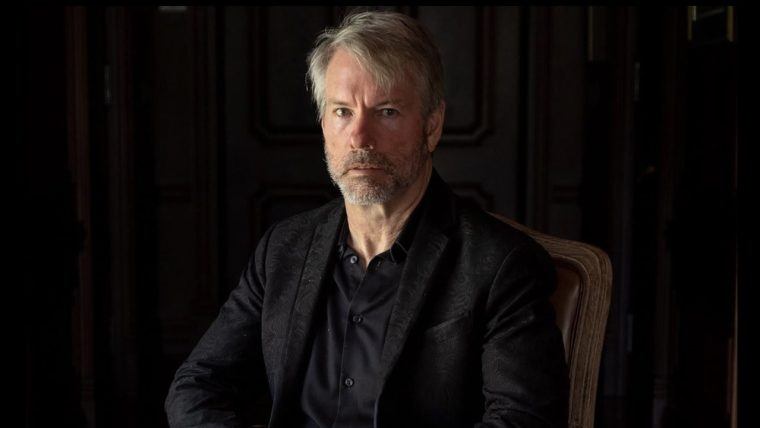

校内网(后更名为人人网)创始人陈一舟,是早期投资SoFi的关键人物之一。2011年,他通过斯坦福的校友介绍认识了SoFi的创始团队,两人只谈了五分钟,他便决意投资400万美元。

他后来在一次演讲中回忆这笔投资时说:“我当时也不知道什么P2P借贷,只觉得这个点子不错。”

在传统金融牌照与敏感的加密业务的结合中,SoFi巧妙地将两者融入了一个完整的故事。在此之前,华尔街的传统银行不敢涉足加密货币,而Coinbase这样的大型加密企业又难以获得银行牌照。SoFi成为唯一同时握有两者优势的“异类”。

回溯历史,其起点并不酷,也不是高科技公司或区块链公司,而是与中国早期的P2P平台类似,起步于最传统的“撮合借贷”。不过,经过十数年的发展,它们走上了截然不同的路径。

沉寂已久的中国P2P行业,从巅峰的五千多家平台到彻底清退,无一幸存。行业泡沫破裂,留下数千亿坏账与众多家庭破碎的阴影。

为何在相似的起点下,中国的P2P走向了终结,而SoFi不仅成功重生,还演变成了“加密银行”的新物种?

P2P的两种根基

根本原因在于它们的底层基因截然不同。

中国的P2P本质是“流量+高利贷”业务,线下拉单、线上引流,利率高、期限短,平台不重视借款人的长期信用,也不经营客户关系。

而SoFi则是一个完全不同的体系。2011年,伴随着中国P2P平台的兴起,SoFi在斯坦福商学院诞生。四名MBA学生集资200万美元,第一笔业务便是借钱给40位同学每人5万美元的学费。

SoFi最初讲述的故事非常朴实:在校园里解决真实的借贷需求。第一批客户就是身边的同学。这一策略使其迅速避开了风控难题的核心难点。

它的目标用户是全美最优质的信用群体——名校学生。这些人未来收入可期,违约风险很低。更重要的是,SoFi的全称是“Social Finance(社交金融)”,其借贷关系最早来自校友网络。借钱的“熟人信用”关系,加上校友身份,天然成为担保。

不同于中国P2P平台动辄二十几甚至数百%的高利率,SoFi从一开始就设定比政府和私营金融机构更低的利率。它不追求高额利差,而是希望吸引优秀的年轻用户,开展长达十年甚至二十年的合作关系。学费贷款只是起点,之后还涉及房贷、投资、保险等完整的金融服务生命周期。

中国P2P的核心是一次性“交易”,强调一锤子买卖;而SoFi则注重“服务”,追求细水长流的关系维护。

在这个阶段,一批看好“非典型金融”的投资者开始出现。

做校内网的陈一舟于是投资了这家“校内贷”。

这次投资极为精准,使他避开了中国P2P后来高利贷、资金池和刚性兑付等乱象,反而押中了一家具有精英圈层特质的金融服务公司。

这一成功也影响了另一位中国投资人。昆仑万维的周亚辉在看到陈一舟投资SoFi后,深受启发,决定支持国内的趣分期,之后更称陈一舟是自己的“恩师”。但趣分期走上了另一条高利贷的弯路,最终引发监管风暴和争议。

三年后,2014年第四季度,人人网推出了自己的校园贷产品“人人分期”。这次,不再是“无知的投资人”,而是精明的操盘手:人人分期为学生提供分期贷款,收取手续费和利息,同时推出“人人理财”平台涉足P2P理财。

此后,中国P2P行业开始快速扩张,从校园贷延伸到现金贷、消费贷、资产管理等领域,利率高、资金池、高风险刚性兑付逐渐成为行业主流。2016年5月,人人网退出学生贷市场,转向二手车分期,算是行业爆发前的“撤退”。

2018年是行业的“生死分水岭”。

在监管缺失与高利贷压力下,P2P行业爆雷潮席卷而来,平台关闭、资产蒸发,行业极速清退。到2020年底,所有P2P平台基本退出舞台,行业彻底清盘。

行业清退之际,作为最早获益于SoFi投资的“资金方”,陈一舟也结束了这段旧账。他通过一系列内资交易,将人人网持有的SoFi股权剥离,转让给了控制公司和投资方(包括软银),引发了股东的愤怒和诉讼。

在许多人看来,这只是一枚可随手处理的“筹码”,标志着P2P时代的终结。但从另一层面看,SoFi的管理层正在从“受监管对象”逐步转变为“监管体系中的一员”。

当时,人们普遍认为——FinTech的终极使命是颠覆银行,但SoFi选择了另一条路:变身为传统银行。

从P2P到银行的抉择

2020年7月,当全球FinTech界热议去中心化、加密货币与颠覆银行时,SoFi出人意料地向美国货币监理署(OCC)提交申请,争取全国性银行牌照。

这是一个逆向的战略,大胆转向传统,拥抱最保守、最受监管的行业身份。许多业内人士振奋不已:一个科技创新企业,竟敢投入传统银行的怀抱。

但历史上,总有人在众人狂奔时掉头,或许看走了眼,也可能看得更远。

Why did SoFi如此选择?其实,从第一笔贷款起,它的业务就更像一家银行,而非仅仅是撮合平台。它强调长期关系、风险管理和客户全生命周期价值,而不是一次性的利差收益。

更重要的是,银行牌照不仅仅是“合规”的标志,更意味着可以吸纳存款、提供各种类型的贷款、获得联邦存款保险(FDIC),以及极大降低资金成本。对FinTech公司而言,资金成本一直是难题 — 没有牌照时,依赖外部融资,成本高且不稳定;拿到牌照后,便能像传统银行一样,吸引大量低成本存款(仅1%-3%利率),极大降低资金获取的成本,从而提升盈利能力和扩张速度。

所以,融入监管体系,是一场“战略换血”的决策 —— 利用银行的权力,获得低成本的“活水”。在金融行业,谁的资金成本低,谁就掌握着最终的定价主动权。

经过一年半的等待,2022年1月18日,OCC和美联储正式批准了SoFi的银行牌照申请。这是美国首个获得全面银行许可的巨头级金融科技公司。

SoFi之所以获批,关键在于它用十年时间,向监管部门展现出“可信赖的创新者”形象:业务稳健、风控良好,赢得监管信任。与此同时,无论是激进的加密公司,还是传统银行,都难以复制这条路径。

然而,这场成功也付出了代价。2022年9月,监管文件明确指出,获得牌照后,未经批准,SoFi不得提供任何加密货币相关服务。换句话说,它必须放弃当时火热的加密业务。监管要求银行必须追求稳健,不能“既要牌照也想把握风口”。

实际上,早在2020年初,SoFi就推出了加密交易,用户可以在平台买卖比特币、以太坊等主流加密资产。虽然规模不大,却象征着它对新兴金融领域的探索与试水。当时,加密市场正火热,比特币创下高点,Coinbase、Robinhood都靠加密交易赚得丰厚利润,而SoFi则选择“主动退出”。

在这关键时刻,陈一舟又在做什么?

2021年10月,他因涉嫌“资产掏空”被纽约法院查封了个人控股公司OPI的5.6亿美元资产,压力巨大。最终,他被迫与中小股东达成和解,支付至少3亿美元赔偿。

一方面,SoFi在选择稳健、长远的路线;另一方面,最早支持它的人,却不得不清理旧账,抽身退出。

加密银行的崛起

SoFi的策略是,先成为受监管的银行,稳扎稳打,逐步创新。这条路径的坚韧性,是其区别于大多数FinTech公司的核心所在。

那么,SoFi真正的目标在哪里?

获得银行牌照后,其商业模式发生了根本性变化:存款规模实现井喷级增长。

通过提供远高于市场平均的储蓄利率,SoFi吸引了大量用户。这些低成本存款,为其贷款和金融服务提供充足的资金来源。

财报显示,从2022年第一季度的12亿美元存款,增长至2024年底的216亿美元,两年内翻了近18倍,从一个大型理财平台变身为中型全国性银行。到2025年第三季度,净收入达到9.62亿美元,同比增长38%左右。

成本最低,壁垒最高。当其他FinTech企业还在为融资成本困扰时,SoFi已拥有与传统银行媲美的“低成本资金池”。两年内,它实现了由平台向银行的华丽转身,远远甩开了其他竞争者。

真正推动行业格局变化的,是牌照赋予的权限。没有牌照,加密业务仅是FinTech的补充;有了牌照,各项业务正式纳入银行合规体系,话语权大幅提升。这是两种截然不同的行业地位。

2025年11月11日,SoFi宣布,暂停近三年的加密交易业务后,将重新向零售客户开放服务。这一决定令外界震惊,同时也让它成为美国第一个,也是唯一一家具备全国性银行牌照且提供加密货币交易的金融机构。

更令人振奋的是,SoFi创造了一种全新的金融生态:结合了传统银行的稳定与低成本,又融合了FinTech的创新与加密货币的潜能。用户可以在一个App中实现存款、贷款、股票投资以及加密资产交易,享受“一站式金融超市”的体验。

这种创新不在于发明新事物,而在于巧妙融合银行与加密体系,形成自洽的整体。华尔街分析师盛赞SoFi的战略,认为它代表了FinTech行业最接近“终极形态”的融合模式。

从这个角度来看,2022年主动放弃加密业务,是一场深谋远虑的“以退为进”。放下短期增长,换取深厚底牌。当2025年再次重返市场,已无人能匹敌它的竞争力。

反传统的巨大成就

传统银行股普遍估值低迷,市盈率多在10到15倍之间,而SoFi市盈率高达56.69倍,体现在市场对其不同的预期:它既是银行,又以科技公司身份出圈。

今年十五年来,FinTech行业的主旋律是用科技力量颠覆传统银行。Coinbase推行个人加密交易;Robinhood引领零佣金革命;Stripe让支付变得极致顺畅。

但SoFi的故事截然不同:它说,我要先成为银行,然后用银行身份,做别人无法完成的创新。

2022年的“妥协”和“投降”,在回望中,其实是一种更激进的创新。

目前,SoFi已达到行业高潮,但尚未到终点。成为唯一的“加密银行”后,下一步战场会在哪里?是继续扩大贷款规模?深耕加密业务?还是利用这种独特身份,探索未知的新可能?

这家公司起步于P2P平台,历经监管夹缝中的折腾,如今已站在了行业难以预料的高度。

起初,没有人会想到“加密银行”与SoFi有关;而到2025年,没有人能预判其未来的十五年会走向何方。

相关推荐:Scaramucci家族向特朗普关联比特币矿企“American Bitcoin”投资超1亿美元

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-